Французскому писателю с русскими корнями, скрывающемуся под псевдонимом Антуан Володин, в России относительно повезло с изданиями, но меньше с читателями. За девять лет, прошедших с момента выхода первого перевода его текстов на русский язык (2008 – «Малые ангелы»), издано в общей сложности восемь романов.

Для интеллектуальной литературы в современных рыночных условиях – несомненная удача. Однако большинство этих книг – несмотря на небольшие тиражи – по-прежнему пылятся на полках магазинов, а некоторые из них добрались до отделов «Уценка». И все это на фоне весьма причудливых, интригующих русско-французских связей, которые устанавливает своим творчеством Володин: от его работы переводчиком («Отель «У погибшего альпиниста» братьев Стругацких и «У нас была великая эпоха» Э. Лимонова французы читают в его изложении) до неожиданного присуждения премии Андрея Белого в 2015 году с формулировкой: «Автору, сумевшему наперекор границам любой страны и любого наречия расшатать решетки языков ради торжества и провала, провала и торжества наднациональной литературы униженных и притесненных».

Пугающе пророческим для текущего положения вещей среди читателей романов Володина представляется русско-французский коллоквиум, прошедший в Москве в 2006 году, за два года до начала выхода книг Володина на русском. Если франкоязычные критики позиционировали творчество писателя как опыт преодоления тупиков литературного модернизма в условиях травматических событий ХХ века, то отечественные литературоведы заняли скептически-снисходительную позицию, которая симптоматична по целому ряду причин.

«В ответ на хитроумные философские и историко-литературные экспликации володинских текстов французскими критиками русские участники коллоквиума упрямо твердили, что не могут избавиться от ощущения, что смотрят комиксы, наподобие того, что был снят недавно во Франции «по мотивам» чернобыльской катастрофы», – пишет Е. Дмитриева, первая переводчица Володина на русский.

Однако рискнем предположить: подобная реакция – не следствие прочтения этих текстов по ведомству легкомысленного литературного постмодернизма, как может показаться по приведенной цитате. Представляется, что проблема в другом – в экзотической политизации, неразрывно сопряженной с текстами Володина, и которая в российских реалиях не находит адекватного восприятия.

К эпитету «экзотический» необходимо добавить приставку «пост», так как Володин известен изобретением такого литературного направления, как постэкзотизм, название которого было предложено в ответ на безуспешные попытки хоть как-то классифицировать его творчество на родине (его читали в диапазоне от научной фантастики до интеллектуального минимализма издательства Minuit). Представителями направления волей авторского замысла оказались тексты, подписанные именами, которые представляют собой различные маски самого Володина, что вызывает ассоциации с практикой гетеронимов Ф. Пессоа. Только португальский классик с каждым именем связывал специфическую литературную технику, а Володин – принимая во внимание стилистические особенности различных (своих) голосов – делает акцент на однородности мира, в котором пребывают писатели-постэкзотисты.

И эта однородность целиком связана с одним обязательным условием, объединяющим эту группу авторов: ХХ век со всеми вытекающими отсюда политическими и эстетическими следствиями. Или, как это резюмирует сам Володин в статье «Писать по-французски иностранную литературу»: «Исполненный несчастий ХХ век – вот родина моих персонажей, вот шаманский источник моих сочинений, вот кромешный мир, каковой служит романному построению культурной отсылкой».

Казалось бы, после таких самоопределений недалеко и до центрального мотива современной литературы «после Освенцима», который превратился со временем в штамп, модное клише, призванное потакать запросам высоколобой интеллектуальной публики на тонкие литературные рефлексии о травмах ХХ столетия. К слову, именно этой линии аргументации придерживаются русскоязычные участники упомянутого коллоквиума.

Возможно, пишет Дмитриева, все дело в том, что «означено известной формулой, ставящей под сомнение не только тексты Володина или кого бы то ни было другого, но и всю литературу в целом. Я имею в виду формулу Теодора Адорно о невозможности заниматься литературой после Освенцима, подхваченную также и Морисом Бланшо».

Однако внимательное чтение текстов Володина показывает, что он не просто преодолевает традицию литературы разрушения, ассоциируемую в первую очередь с опытами С. Беккета и всей постбеккетовской линии минимализма (в частности, минималистов круга издательства Minuit, например, таких как Э. Савицкая), но скорее обходит ее стороной, выстраивая параллельный маршрут. Литературные миры Володина – это миры не после Освенцима, но после Революции.

В. Лапицкий, один из главных переводчиков текстов Володина на русский, так резюмирует особенность установки писателя: это «литература изгоев-заключенных, высшей исторической стадии униженных и оскорбленных, новый извод самиздата, бросовая, подзаборная литература, макулатура, единственная литература, на которую способен недочеловек». То есть это мир, где «на место веселого слогана Ницше приходит кошмарная реальность постэкзотизма: не Бог умер, а Революция потерпела крах».

Именно поэтому травматический опыт, который определяет траекторию письма Володина, укоренен не (с)только в проблематике голой жизни и истребления людей (при этом эта перспектива, в первую очередь связанная с лагерной темой, никогда не покидает горизонт его письма), но и в крушении самой возможности опыта политического преобразования общества, надежды на другую конфигурацию «жизни-вместе».

Как точно резюмирует опять же Лапицкий: «Из катастрофического пространства камеры или барака остается только три выхода: литература, шаманизм и Бардо. Сумеречная зона постбытия, шаманское путешествие в иные измерения или литературное путешествие в иную действительность». Не литература после Освенцима, но литература в поисках нового горизонта политики в античном смысле слова – опыта совместного бытия.

Поэтому философской точкой отсчета для контекстуализации проекта Володина следует взять не работы Т. Адорно, а тексты его коллеги Х. Арендт, которая в книге Vita Activa убедительно показала, какого рода опыта лишен современный человек – опыта публичного действия, которым является взятие речи, монолог-рассказ. Именно в направлении реализации, возвращения (пока только литературной) памяти о подобной активности разворачивается письмо Володина. «Никто не может «сформировать» свою жизнь или выстроить свою биографию, хотя каждый сам ее начал, включившись своим словом и поступком в человеческий мир. Так что хотя подлинной «продукцией» действия и речи являются истории, пригодные для рассказа, и хотя своими историческими чертами эта «продукция» обязана тому, что действуя и говоря люди раскрываются как лица и тем создают «героя», о котором поведет речь история, сама эта история как бы лишена своего автора».

Этот пассаж из книги Арендт – лаконичная формула этической, эстетической и политической установки письма Володина. Герои его текстов – в первую очередь рассказчики, которые повествуют о том, что должно стать частью коллективной памяти. Строго по Арендт они пытаются не выжить – многие из них либо мертвы, либо на пути к смерти (отсюда эффект фантастичности повествования володинских текстов), – но совершить поступок: «через выговоренное слово» осуществить действие, акт политического сопротивления той реальности, которая их окружает.

Строго по Арендт, тексты, подписанные именами Антуан Володин, Лутц Бассман, Мануэла Дрегер и другими, лишены индивидуального авторства в привычном смысле слова. Здесь не только исключена возможность национального опознания рассказчиков. Эти тексты, как утверждает сам автор, являются «голосами, вынесенными за пределы любой территории и любого этноса, интернациональными голосами мужчин и женщин, борющихся с отталкивающими реалиями этого мира».

Эти тексты – результат активности коллективного субъекта. На уровне прагматики их деятельность лишена смысла, но, как показала Арендт, политическое берет начало там, где утилитаризм, мышление в терминах «цель – средство» уступают место активности по ту сторону логики необходимости и(ли) целесообразности.

Герои романов Володина держат речь, чтобы сохранить память о возможности иных горизонтов политики как опыта бытия-вместе, несмотря на тотальный крах революционного проекта преобразования общества. Именно поэтому, как пишет Лапицкий, «постэкзотизм ни в коей мере не является чисто литературным проектом, он непременно включает в себя и политическое измерение, будучи результатом жесткого стыка революционной мечты с историческим крахом реальной революции».

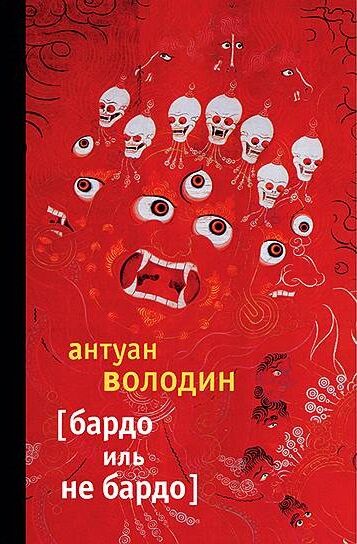

Вышедший этим летом перевод романа «Бардо иль не Бардо», составляющий вместе с «Малыми ангелами» и «Дондогом», по мнению критиков, трилогию, продолжает кратко обозначенную здесь траекторию письма Володина и имеет шанс привлечь больше читательского внимания. Сохраняя все основные мотивы володинских литературных миров, «Бардо иль не Бардо» насыщен черным юмором, который придает постапокалипсической интонации повествования неожиданную витальность, силу борьбы.

Переводчик романа В. Кислов называет его «самым трогательным произведением Володина», где «кромешному мраку и кошмарному мороку реальной или вымышленной действительности оно противопоставляет возможность проблеска, просвета, позволяющую надеяться на гипотетическое освобождение: через провальные камлания, неудавшиеся перерождения и поразительные опыты со словесностью».

Такой литературе еще предстоит обрести своего читателя среди русскоязычной аудитории, однако представляется, что чем раньше это произойдет, тем быстрее литературные процессы выйдут из догматического сна. Однако, как пишет Володин в «Сводке для таких как мы, нас самих, нам подобных и иже с ними», для этого придется «отказаться от представлений о жизни и смерти, заменить их раскатами и паузами перманентной революции, приливом прошлого, приливом любви, штилевым приливом наших гражданских войн, концом различия между днем и ночью».

Олег Горяинов

Опубликовано в «Свежей газете. Культуре», № 17 (125), 2017

Комментарии (0)

Оставить комментарий