В галерее «Виктория» начался цикл лекций Олега Горяинова, в рамках которого будет предложен критический разбор широко используемых понятий современной теории на стыке философского и эстетического дискурсов. Тексты Вальтера Беньямина, Фредрика Джеймисона, Джорджо Агамбена, Алена Бадью и художественные опыты Пауля Клее, Энди Уорхола, Винсента ван Гога и Фернандо Пессоа станут точкой встречи рефлексии и аффекта, из которых будет извлечен их критический потенциал. Нижеследующий текст – методологическая рамка цикла.

В 1794 году в девятом письме «Писем об эстетическом воспитании человека» Фридрих Шиллер задал установку для современного ему искусства, которая впредь связала работу художника с задачей по «улучшению в политической сфере». «Облагораживание характера», о котором пишет Шиллер, оказалось одной из точек, соединивших политическую проблематику с эстетической. Сама по себе подобная постановка вопроса не была новой (вспомним хотя бы вопрос о роли и месте поэтов в «Государстве» Платона), однако значимым представляется определение Шиллером искусства как «орудия, которого у государства нет» и которое является единственным способом противостояния «влиянию варварского государственного строя».

Следствием «Писем» можно считать формирование принципиально новой рамки для искусства в условиях современности: критический импульс оказывается органическим, обязательным элементом всякого актуального художественного жеста. Так искусство не только напоминает о своей связи с политическим, но и занимает определенную позицию относительно Власти.

Два столетия спустя, в 1999 году, французские социологи Люк Болтански и Эв Кьяпелло в исследовании «Новый дух капитализма» предложили концепт «художественной критики». Эта терминология призвана была, во-первых, указать на так и нереализованные надежды на эмансипацию благодаря искусствам, а во-вторых, обратить внимание на реверсивный характер критической интенции. Согласно Болтански/Кьяпелло, существующий режим власти, который они объединяют под рамкой «дух капитализма», не просто не «страдает» от всяческих попыток его разоблачения художественными средствами, но, напротив, черпает из них средства для своего обновления и усиления.

На подобную особенность критического жеста обратил внимание уже Маркс, когда в «Немецкой идеологии» описал, казалось бы, радикальные работы своих коллег младогегельянцев в терминах «невинных и детских радостей». Парадоксальная ситуация: превращение попыток «улучшения в политической сфере» в форму закрепления status quo существующего порядка, сколь бы ни была наглядной и очевидной, остается одним из самых сложных вызовов для современной теории. Как выйти из порочного круга перенаправления критического импульса, превращающегося в свою противоположность, то есть перейти к критике критики – вопрос первостепенной значимости.

Не претендуя на полный охват обозначенной проблематики, остановимся на следующей гипотезе: одной из причин нереализованности эмансипаторного потенциала искусства является способ обращения с его образцами. Проще говоря, то, как «мы» говорим об искусстве, подчас задает и полностью определяет горизонт «нашего» восприятия. Несомненно, сбои в работе критического механизма художественного мира происходят на разных уровнях (автор, его произведение, восприятие зрителей, рефлексия профессионального сообщества), однако самым незаметным представляется именно уровень языка (само)описания. Так вопрос о критике критики в современном искусстве можно уточнить: какие опасности скрывает в себе нейтральная на первый взгляд и привычная для «нас» терминология?

Подобная постановка проблемы следует за методом Вальтера Беньямина, который в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) указал на необходимость отбросить ряд устаревших понятий, «таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, – неконтролируемое использование которых ведет к интерпретации фактов в фашистском духе». По иронии Беньямин сам стал заложником интерпретации своих работ в «устаревших понятиях». Так, указанное эссе в сознании многих, в том числе серьезных читателей, сохранилось как «плач меланхолика» об утраченной ауре, которой не осталось места в условиях фотографического и кинематографического режимов искусства. Соответственно, прояснить метод Беньямина – то же, что вывести его мысль за рамки указанных способов ее понимания.

Центральный тезис этого текста Беньямина направлен на прояснение следствий, вытекающих из появления и распространения технической репродукции произведений искусства. И раньше произведение поддавалось репродукции, но каждая копия сохраняла определенную связь с оригиналом. Фотография, а затем кинематограф лишили оригинал привилегированного места. Вопрос о подлинности, следовании традиции оказался нерелевантным для понимания новых форм художественного опыта.

Если «подлинность какой-либо вещи – это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от своего материального возраста до исторической ценности», то очевидно, что подлинность недоступна для технического воспроизводства. Однако эта невозможность, своеобразная нехватка современного искусства не выявляет его несовершенство на фоне классических образцов, а, напротив, проливает свет на традиционное понимание искусства, в частности, выказывает его репрессивность и властную обусловленность. Репродукция ставит под вопрос историческую ценность, репродуцируемый предмет выводится «из сферы традиции», заменяя ритуальную форму его существования политической. Казалось бы, здесь действительно можно уловить меланхоличные интонации утраты первоначала. Однако важно помнить, каким образом Беньямин понимал историю, историзм и конвенциональные рамки традиционного понимания событий прошлого.

***

В тезисах «О понятии истории» (1940) Беньямин сформулировал методологическое основание для критики всякой традиции: «В кого же все-таки вживается последователь историзма. Ответ неизбежно гласит: в победителя. А все господствующие в данный момент – наследники всех, кто когда-либо победил. Соответственно, вживание в победителя в любом случае идет на пользу господствующим в данный момент».

Совершенно очевидно, что в свете подобного утверждения плач об утраченной ауре подлинного произведения искусства оборачивается плачем субъекта власти, которого лишают его властных механизмов. Сила инерции, которой обладает всякая традиция, – лишь следствие ее защитного механизма. Тем важнее за новыми образцами культурного производства, уклоняющимися от понимания в терминах подлинности, попытаться увидеть их критический потенциал. Ставя задачу перед критически мыслящим исследователем – «чесать историю против шерсти», – Беньямин задает и новую рамку функционирования художественных жестов. Отныне техника дает возможность не переопределять традицию, сменяя одни версии «подлинности» иными, но отказаться от понимания искусства в терминах подлинности в принципе.

Однако, как обнаружили Болтански/Кьяпелло, инерция мысли сильна до такой степени, что эффект ауры пробирается с картин старых мастеров даже на фотографии и в киноиндустрию. «Кино отвечает на исчезновение ауры созданием искусственной personality за пределами съемочного павильона», – продолжает Беньямин. То есть «система звезд», которая толкает массового потребителя искусства в кинозал и интересоваться личной жизнью некоего актера, есть следствие искаженного понимания современного искусства в традиционных терминах подлинности.

Товар в мире культуры тем лучше пользуется спросом, чем больше он создает иллюзию соприкосновения с неким истоком – идет ли речь о подлинном полотне картины или воображаемой гениальности некоторой личности. В 30-е годы Беньямин видел возможность освобождения произведения искусства от существования его в логике культа. Однако опыт Современности учит, что, несмотря на кажущуюся светскость культуриндустрии, она по-прежнему функционирует в рамках традиции.

Однако, пожалуй, самый сильный ход мысли Беньямина – постановка под вопрос концепта «признание». Если от категории «традиция» сторонники прогрессивных идей и тенденций могут позволить себе отказаться, то «признание» одинаково значимо и для консервативных, и для либеральных кругов. Беньямин проявляет латентный смысл данной категории, обращаясь к опыту Бодлера. В одном из самых проницательных фрагментов «Центрального парка» Беньямин показывает, как невинная, на первый взгляд, категория лишает человека возможности освободиться из-под гнета логики «так было и так будет».

«Признание, иначе – апология, настроено скрадывать революционные моменты в историческом развитии. Оно печется лишь о том, чтобы установить преемственность. И подчеркивает лишь те элементы произведения, которые уже воздействовали на дальнейшее. А вот каменистые уступы и зубья, что цепляются за пожелавшего вырваться прочь, – эти ускользают от внимания».

Критика критики в искусстве может стать своеобразной работой с камнем, зубья и уступы которого, просмотренные, проигнорированные, затертые традицией, дадут о себе знать, дав речь тому, что еще находится на стороне необозначенного. Если «катастрофа – это не то, что надвигается, а то, что совершается сейчас», тогда насущная задача и теории, и художественной практики – переопределить свои отношения с текущим моментом. Но для этого самому потребителю культурного продукта следует поставить под вопрос свои собственные модусы встречи с искусством. Тот, кто ждет «гениальности», «вечной ценности» или «таинства», рискует впасть в соблазн очарования властной апроприации эстетического дискурса. Путь в сторону ауры есть маршрут по ту сторону эмансипации.

Олег Горяинов

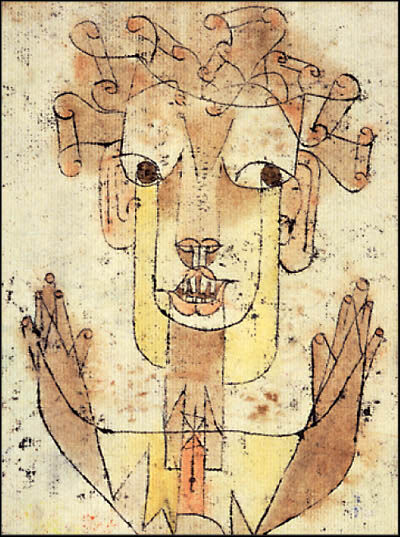

При публикации использована работа Пауля Клее «Angelus Novus» (1920)

Опубликовано в издании «Свежая газета. Культура» № 17 (105) за 2016 год

* * *

Лекторий Олега Горяинова «Критика критики в современном искусстве»

Галерея «Виктория»

14 октября, пятница, 18:30

Что не так с «постмодерном»?

Фредрик Джеймисон, Энди Уорхол и парадоксы эклектизма

21 октября, пятница, 18:30

Как распознать в искусстве теологию?

Джорджо Агамбен, Винсент Ван Гог и латентные формы религиозного

28 октября, пятница, 18:30

От перформанса к перформативному искусству

Ален Бадью, Фернандо Пессоа и материальный эффект художественного жеста

Комментарии (0)

Оставить комментарий