Весь этот разнородный материал постоянно перемалывается на той безостановочно работающей мельнице, которой является наша способность к самостоятельным оценкам. Склонность к рефлексии – первый шаг на пути формирования критического мышления. Оно начинается с сомнения (в верности чужого слова, в правильности собственного поступка) и собственной переоценки. «А прав ли я?» – вопрошает человек, склонный к рефлексии. Так вырабатывается определенная собственная шкала ценностей, с которой критически мыслящий человек будет неизбежно соотносить те или иные реалии, с которыми его столкнет жизнь.

Сознание динамично, как динамична и постигаемая этим сознанием переменчивая действительность. Пространство сознания неизбежно включает нескончаемую череду превращений внешнего мира и собственной души. Не случайно одно из своих стихотворений Николай Заболоцкий назвал «Метаморфозы», ведь в нем идет речь о каскаде сменяющих друг друга ментально-эмоциональных ликов человека, значимых ипостасей:

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!

Лишь именем одним я называюсь,

На самом деле то, что именуют мной,

Не я один. Нас много. Я – живой.

Чтоб кровь моя остынуть не успела,

Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел

Я отделил от собственного тела!

Созидая свой внутренний мир, человек занимается духовной приватизацией внешних реалий. Увиденное и пережитое увеличивает пространственно-временной опыт личности. У человека складывается совсем другое (уже пристрастное!) отношение к тому внешнему пространству, где он бывал и оставил часть своей души. Кстати, внутренний мир личности может вполне органично включать и те пространства, в которых человек не бывал, но о которых давно грезил, размышлял, с которыми уже мысленно сроднился.

• • •

Незадолго перед своей кончиной французский писатель Андре Моруа написал проникновенную книгу «Париж», в которой есть вводная главка, написанная в форме письма некоей иностранке, где автор рассуждает о ее заочном восприятии великого города: «Вы всегда говорили мне о Париже, хотя никогда его не видели, с такой искренней любовью, что мне захотелось показать вам его, точнее – помочь вам вновь обрести Париж, ведь мысленно вы жили в нем долго и, пожалуй, знаете его лучше, чем я. Вы вместе с Квазимодо и Эсмеральдой бродили по старым улицам вокруг Нотр-Дам, вместе с Растиньяком обследовали семейные пансионы, которых теперь уже нет; вместе с ним поднимались к Пер-Лашез и с этого холма бросали вызов распростертому у ваших ног городу; вы сопровождали Дешартра и Терезу Мартин-Беллем в их прогулках вдоль Сены; вы следовали за Жалэ и Жерфаньоном по кровлям Эколь Нормаль. Итак, вы приходите на это свидание с Парижем подготовленной годами ожидания и надежд. И вы не разочаруетесь».

Каждый человек, уподобляясь Дмитрию Менделееву, в течение всей жизни составляет свою систему периодических элементов приобретенного опыта, постижения персонального времени и пространства. При этом в сознании человека постоянно пульсируют противоречия между рациональным (скажем, парадокс как игра ума) и интуитивно-подсознательным (случайная ассоциативность, сновидческая стихийная образность). В пространство архива персональной памяти могут входить и досадные локусы минус-контакта, места встречи-невстречи, свидетельство своеобразного отрицательного коммуникативного опыта. В книге Владимира Набокова «Другие берега» есть описание несостоявшегося сокровенного диалога автора с Иваном Буниным.

Собственно, встреча-то состоялась, но вот диалога не получилось. У собеседников оказались слишком разными психологические установки и ожидания от нее. «Помнится, он пригласил меня в какой-то – вероятно дорогой и хороший – ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки – и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве», – сказал он мне, когда мы направились к вешалкам».

• • •

Когда мы говорим о реальном или виртуальном пространстве, то вполне естественно переходим к вопросу и о материальных предметах, нас окружающих. Вещь выступает ценностным маркером пространства, его внешней приметой. Она обозначает его физические и виртуальные границы.

Каждая эпоха имеет свой набор вещей, выступающих знаковыми эквивалентами времени. Мы можем адекватно считывать ведущие смыслы эпохи по отдельным характерным предметам. Перелистаем журналы мод эпохи Серебряного века; познакомимся с книжным дизайном того времени; создадим себе представление о популярных прическах, разглядывая старинные фотографии; изучим гастрономические предпочтения эстетствующей публики начала ХХ века – и весь этот разнородный предметный ряд (от экипажей и первых автомобилей до ресторанных меню, затейливых фотоальбомов и конфетных коробок, оформленных в стиле модерн) донесет до нас колорит эпохи как неразрывного культурного Целого. Предметные детали, вводимые писателями в произведения, также побуждают читателя к опознанию ключевых смыслов эпохи через освоение-«узнавание» совокупности знаковых вещей времени.

Но у каждого человека есть и свой индивидуальный набор вещей, которые выступают эквивалентами его персонального биографического времени, его ментально-эмоционального мира. Это те предметы, с которыми человек так или иначе свое бытие отождествляет, концептуально связывает. Вещь выполняет и мемориальную функцию, сигнализирует о былом, о пережитом.

Об этой уникальной связи вещей писал Михаил Осоргин в рассказе «Вещи человека» (1927): «Умер обыкновенный человек. Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение: его чернильница, некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая печатка), его кожаный портсигар, пряно протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый набор воротников и галстуков, в том числе много неносимых и ненужных. Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса и значения. Но он умер – и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама». В самом деле, как это точно: «Внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним»!

У каждого человека есть такой предметный ряд, семейный архив, отношение к которому формируется в соответствии с временными координатами (прошлое/нынешнее/ грядущее). Вот я рассматриваю старые домашние фотоальбомы. В этих выразительных стоп-кадрах зашифрован отбурливший поток больших и малых событий. Соединились в контрапункте миг и вечность. Мозаика сохранившихся разрозненных документов сбивчиво рассказывает о судьбоносных событиях в жизни моих близких и – увы! – уже давно ушедших людей. Метрики, аттестаты и дипломы об образовании, зачетные книжки, свидетельства о смерти, послужные списки, разные справки – казенные словесные формулы, сухие фразы, пожелтевшие листки бумаги, потускневшие и выцветшие фотографии…

А ведь люди, чьи жизненные сроки отмеряли обветшавшие ныне документы, – эти люди дышали, любили, смеялись, страдали, надеялись, мучительно умирали. Они были обычными свидетелями и участниками жизни нашего провинциального города. А этот волжский, евразийский по обличию город то жил тревожными вестями с далеких восточных окраин огромной империи, воюющей с «японцем» (помню, бабушка любила играть вальсы своего детства – «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны»), то ввергался в потрясения революций и гражданской войны (двоюродный брат бабушки, 14-летний мальчик, погиб под упавшими воротами при обстреле города белочехами). Город страдал в страшном 1921-м году от голода и тифов, становился «запасной столицей» в пору грозных сороковых годов, обрастал затем машиностроительными и авиационными заводами, будил по утрам жителей протяжными заводскими гудками.

И каждая вещь домашнего обихода с течением времени обрастала своими смыслами, оказывалась связанной с каким-то памятным событием семейной жизни. Большая лупа прапрадеда с обшарпанной ручкой, бабушкины ноты с «ятями» и «ерами» на обложке, дедушкин потертый портфель, мой первый фотоаппарат «Смена-2», затейливые латунные ручки от дверей снесенного в 1979 году деревянного дома, изящная старинная статуэтка, изображающая мужчину в костюме XVIII века (камзол, кафтан, кюлоты, чулки), – многие эти вещи имели свою историю, становились вехами, которыми оказывалась отмечена жизнь формирующегося сознания.

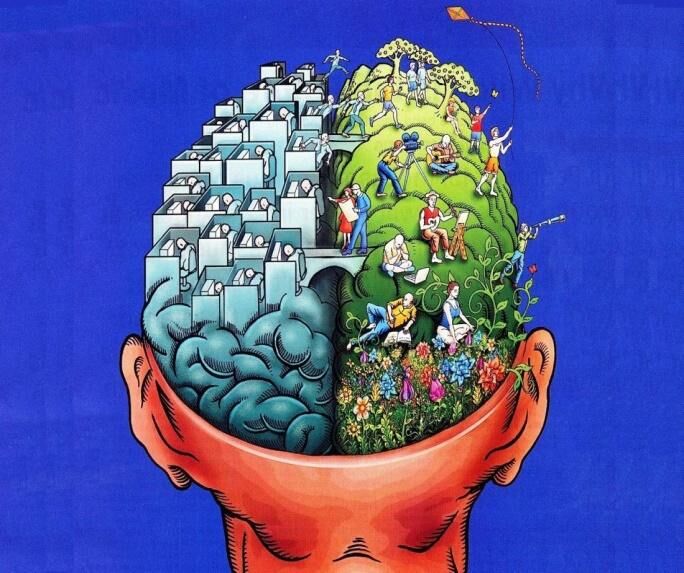

Представим фантастическую ситуацию. Если бы можно было зафиксировать пространство сознания человека в виде своеобразной подробной топографической карты, то совокупность таких карт дала бы удивительный по разнообразию ментально-эмоциональный атлас человечества. А пока единственным надежным зеркалом, отражающим сознание личности, является искусство во всем его видовом, жанровом и стилевом разнообразии.

Сергей Голубков

Доктор филологических наук, профессор Самарского университета.

Свежая газета. Культура, №. 13 (210), июнь 2021

Комментарии (0)

Оставить комментарий