В галерее «Виктория» начался цикл лекций Олега Горяинова «Искусство под угрозой мысли», в рамках которого будет предложен анализ нескольких «встреч»: Эдуарда Мане и Мишеля Фуко, Фрэнсиса Бэкона и Жиля Делеза, Пабло Пикассо и Розалинды Краусс, Марселя Дюшана и современных теоретиков. На основе столкновения опытов живописцев и философов автор предлагает анализ произведений искусства, уклоняющийся от традиционных искусствоведческих штудий. Нижеследующий текст – концептуальная рамка курса и пример-иллюстрация того, что будет предложено по ходу разговора в более развернутом виде.

«В нашем разговоре он признался, что мечтает написать волну, но не верит, что у него получится. Это один из уроков живописи – слышать, как великий живописец говорит себе: «Хотел бы я угнаться за волной…» Это очень в духе Пруста или Сезанна: «Ах, если бы я сумел написать яблоко…» Подобным образом философ Жиль Делез в одном из интервью запечатлел свои воспоминания о разговоре с художником Фрэнсисом Бэконом.

Их единственная встреча состоялась после выхода книги «Логика ощущения» (1981), в которой французский мыслитель проверил свой концептуальный аппарат столкновением визуального произведения с философской рефлексией. Причем в работе Делеза предпринимается нетипичная для классической философии попытка определить место локального эстетического опыта в фундаментальной структуре разных человеческих практик. Скорее текст разворачивается в качестве приближения к художественному жесту средствами критического анализа, избежав соблазна претенциозной объективации. Иначе говоря, живопись Бэкона оказалась для Делеза не предметом исследования, а равным по значимости «высказыванием», облеченным в визуальную форму вместо дискурсивной.

Казус встречи «Бэкон – Делез» – встречи равно как биографической, так и аффективно-концептуальной – обращает внимание на сложность, с которой сталкивается «внешний наблюдатель». Речь идет о своего рода двойном непонимании: что значат слова Бэкона «мечтаю написать волну»? Но и что имеет в виду Делез, называя это «одним из уроков живописи»?

Обе позиции – художника и философа – предполагают отказ от очевидного восприятия. Но если загадочность художественного жеста суть то, что зритель зачастую от него и ждет, то позиция философа возмущает своим уклонением от прояснения темноты произведения. Таким образом, подобная встреча «искусства» и «мысли» предлагает не успокоительную все объясняющую интерпретацию в модусе «так вот что это значит», но, когда философия отказывается от герменевтической функции, – состояние удвоенной неопределенности.

***

Однако забудем о властной функции аналитического подчинения художественного жеста – и фигура философа, хотя и видится прагматически неуместной («а что нам дает подобная мысль об искусстве?»), в действительности предлагает выбраться за пределы оппозиции, предложенной в классическом эссе Сьюзен Зонтаг с красноречивым названием «Против интерпретации».

Финальный тезис из эссе американской исследовательницы культуры – «вместо герменевтики нам нужна эротика искусства» – порой понимается превратно в духе отказа от (псевдо)интеллектуализма в пользу эмоционального прямолинейного восприятия художественных опытов. Однако наивность взгляда – это то, от чего рассуждения Зонтаг предельно далеки.

За установкой «видеть больше, слышать больше, больше чувствовать» скрывается такая «неудовлетворенность культурой», которая связана с искажением художественного эффекта, но не его критическим объяснением. «Наша задача – не отыскать как можно больше содержания в художественной вещи, тем более не выжимать из нее то, чего там нет. Наша задача – поставить содержание на место, чтобы мы могли вообще увидеть вещь».

Так сформулированная задача вызывает ассоциации скорее с феноменологическим подходом к искусству, однако в контексте случая «Бэкон – Делез» становится очевидной его ограниченность по иным, не антиинтеллектуальным мотивам. Призыв Зонтаг – «вообще увидеть вещь» – превращает критический анализ в протез, необходимый для встречи с художественным опытом.

По факту Зонтаг переворачивает иерархию. Если классические модели философского восприятия искусства – от изгнания поэтов из полиса у Платона до утверждения в качестве значимого – отводили ему место вспомогательного, инструментального элемента внутри всеохватывающей мысли, то Зонтаг, напротив, отводит второстепенную роль художественной критике. Разумеется, последняя никогда не равна философскому подходу, однако общая направленность мысли Зонтаг очевидна: художественный опыт не может и не должен быть редуцирован до сухих рациональных схем.

«Против интерпретации» – блестящий пример симптома современного состояния философии перед лицом искусства, которое Ален Бадью в «Манифесте философии» определил как заведомо пасующее, бессильное. Особенно подобное бессилие проявляется перед лицом поэзии, что превратило ХХ век в «век поэтов», чье творчество оказалось сильнее и значимее силы мысли философов.

Инверсия, предлагаемая Зонтаг, особенно в искаженной и упрощенной интерпретации «за эротику» и «против герменевтики», практически дисквалифицирует мысль как таковую. Но в том числе такая ситуация и не способствует встрече фигуры художника и фигуры философа как двух равных персонажей, которые заняты одним и тем же, но лишь на разных территориях и при помощи отличных методов.

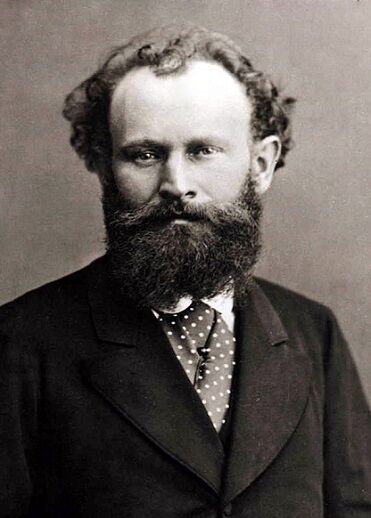

В истории философии состоялось не так много встреч, в которых мысль оказалась продолжением художественного жеста «другими средствами». Тем интереснее и перспективнее обратиться к подобным встречам, одной из которых является опыт анализа работ Эдуарда Мане, сделанный Мишелем Фуко.

***

Если заявить тему для обсуждения вроде «Мишель Фуко и живопись», то Мане вряд ли будет упомянут в ряду первых ассоциаций. Широко известен анализ Фуко работы Веласкеса «Менины», с которого начинается книга философа «Слова и вещи». Небольшое издание «Это не трубка» посвящено работам Магритта.

Книга о Мане значится в издательских планах Minuit за 1967 год, однако каких-то иных сведений о так и не написанной книге не осталось. Продолжением внимания к теме и, возможно, использованием каких-то наработок к книге, которой не было, можно считать несколько отдельных лекций о Мане, которые прочитал Фуко. Еще позже состоялся коллоквиум, посвященный сюжету «Мане и Фуко», и академическая машина (пере)производства смыслов заработала быстро и основательно. Этот случай интересен не как факт интеллектуальной биографии популярного мыслителя, но как редкий пример мысли, которая не подчиняет и не подчиняется в данном случае опыту живописи.

***

«Самой грандиозной переменой, произведенной живописью Мане», согласно анализу Фуко, является «введение материальности холста в изображаемое». Вся лекция во многом превращается в иллюстрацию и обоснование подобного суждения. Листая одну за другой картины Мане, комментируя особенности каждой из них, Фуко пытается указать на разрыв с техникой и логикой живописи классической эпохи.

«Вместе с Мане, импрессионизмом и/или постимпрессионизмом появилась новая модель визуальной репрезентации и восприятия, образовавшая разрыв с другой, господствовавшей предыдущие несколько столетий, моделью видения, расплывчато определяемой как ренессансная, перспективная или нормативная».

Такую оппозицию современной живописи классической предлагает Джонатан Крэри в работе «Техники наблюдателя», в которой немалое место отводится теориям Фуко. Собственно, и до Фуко фигура Мане часто в научной литературе рассматривалась как водораздел между эпохами. Но что делает интересным анализ именно Фуко – это целеполагание последнего.

Разрушение классической модели репрезентации у Мане, согласно Фуко, значимо не само по себе, но благодаря тому эффекту, который оно влечет для зрителя. А точнее, для места и роли того, кто смотрит.

Возьмем для примера картину Мане «Железная дорога» (1872–1873). Художник расположил персонажей – женщину и девочку – таким образом, что увидеть что-то кроме них, и в частности то, на что смотрит девочка, невозможно. Однако порыв, любопытство толкают к этому зрителя. Или, как формулирует парадоксальность места смотрящего сам Фуко: «Чтобы увидеть то, что там нужно было бы видеть, надо или смотреть через плечо девочки, или обойти картину и смотреть из-за плеча женщины».

Проще говоря, картина Мане оказывается таким предметом видимого, который словно отказывается показать что-то, – возможно, что-то значимое. Как результат – колебание зрителя, желание сменить место, преодолеть границы картины. То есть «обойти вокруг полотна, поменять положение так, чтобы увидеть наконец то, что мы явно должны были бы видеть, но что не дано на картине».

То, о чем пишет Фуко, может показаться формалистским анализом, если бы не стратегии письма самого философа. Значительная часть самых известных его работ – от уже упомянутых «Слов и вещей» до «Надзирать и наказывать» – часто предлагает анализ методов власти сквозь призму визуальных практик. В этой парадигме история политических институтов рассматривается параллельно истории видения и художественных опытов.

Например, место зрителя в условиях классической репрезентативной живописи, четко заданное, буквально обязательное, из которого только и возможно смотреть на картину, соответствовало определенной модели государственно-политического устройства и роли подданного в ней (в частности, в рамках европейского абсолютизма). Следовательно, новым технологиям власти сопутствуют и их поддерживают новые модели репрезентации. А потому Мане для Фуко оказывается тем, кто мыслит кистью, тем, сопротивления традициям которого – возможно, несознательно для самого живописца – оказываются сопротивлением аппарату власти.

Таким образом, казус встречи «Мане – Фуко» предлагает такой тип рефлексии, который не столько проясняет значение и роль работ живописца в духе знатока-толкователя, сколько продолжает скрытую в них логику. Фуко оказывается здесь партнером Мане, а они вместе – связкой, в которой мысль, представленная красками, линиями на холсте, находит свое продолжение в текстах, написанных сто лет спустя. А потому здесь – кроме опции «герменевтика» или «эротика» – предлагается нечто иное: стимулирование, провоцирование мысли недискурсивными средствами. Аналогичную инаковость возможно проследить и на других примерах встреч фигур «художника» и «философа». И тогда в заголовке «искусство под угрозой мысли» слово «угроза» необходимо будет взять в кавычки.

Олег Горяинов

Опубликовано в издании «Культура. Свежая газета», № 8 (96) за 2016 год

Комментарии (0)

Оставить комментарий