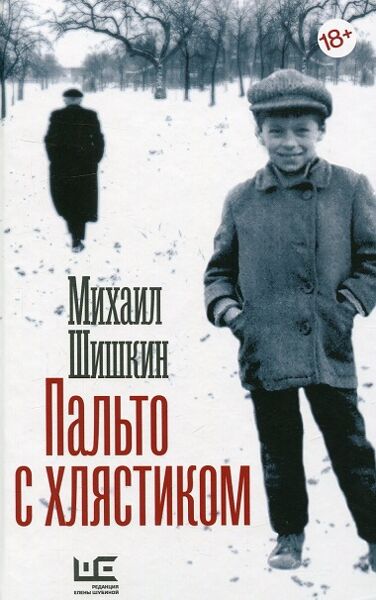

Книги живущего в Швейцарии русского писателя Михаила Шишкина уже давно нашли внимательных и благодарных читателей на родине. И «Взятие Измаила», и «Венерин волос», и «Письмовник», и «Русская Швейцария». А ныне перед нами новая книга, названная незатейливо, по-домашнему, «Пальто с хлястиком» (М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 318 с.). Название всему сборнику дало открывающее книгу автобиографическое повествование.

Несмотря на небольшой объем, это повествование дает хороший смысловой зачин, по законам парадоксальной оппозиции соединяя частное бытие отдельного человека и огромную эпоху, лязгающую шестеренками и гусеницами неотменяемых и жестоких исторических закономерностей. Приватный человек со своими болями, обидами, надеждами, мечтами и – ХХ век-волкодав, опасное горячее дыхание которого обжигает и внушает непреходящую тревогу.

Многие константы бытия, казавшиеся нерушимыми, – государственные устои, общественные институты, придуманные людьми законы и правила жизни – оказываются непрочными скрепами сущего и оставляют человека сиротливо стоящим на семи ветрах катастрофически меняющегося времени. Хочется найти опору – какой-нибудь прочный уступ чаемого берега, надежную ветвь могучего дерева, дружелюбно протянутую руку вовремя пришедшего спасителя. У Шишкина такой неизменной опорой всегда становится Слово как материал, как объект приложения усилий, как главная цель персонального словотворения. Собственно, вся книга писателя – это не пестрая смесь разнородных текстов, а единое высказывание о вербальном самосозидании творческой личности, о словесном спасительном ковчеге, способном уберечь человека от всевозможных гибельных потопов настоящего и грядущего.

Правда, бывает, что Слово, стекленея, кристаллизуясь в чрезмерно жесткую Идею, порождая целую мировоззренческую систему, безнадежно подчиняет себе человека, безжалостно отсекая от него целые куски живой жизни. Такова история странной любви швейцарского врача, социалиста и пацифиста Фрица Брупбахера и Лидии Кочетковой: «Студентом-медиком в 1897 году он встретился с девушкой из России и влюбился в нее. Она стала его женой. В мемуарах «60 лет еретика», изданных в 1935 году, он напишет об этом браке: «Я был женат на русской революции». Родившаяся в Самаре, учившаяся в Петербурге и приехавшая в Швейцарию с целью получения медицинского образования, Лидия ушла с головой в идею всеобъемлющей революционной жертвенности, что, конечно, было не случайно в то время – «революционными идеалами был пропитан русский воздух».

Автор прослеживает весьма драматичный пунктир отношений Брупбахера и Кочетковой, из которых было решительно изгнано все телесное, плотское, чувственное, все то, что, по их мнению, неизбежно рифмовалось с пошлостью обычной человеческой жизни, лишенной высоких идеальных озарений. Разумеется, эти отношения рано или поздно должны были прийти в тупик. И в самом деле, не помогают ни жизнь на расстоянии (казалось бы, разлука обостряет чувства!), ни страстная переписка, ни общность избранного пути служения Идее. Да и с самой Идеей не все оказывается гладко. Книжные представления не выдерживают столкновения с живой жизнью, являющей свой неприглядный лик. Приходят разочарования, душевный кризис. Слово, таким образом, загнанное в схиму схемы, может не возвышать, не исцелять, а калечить, таить в себе духовную смерть.

Писателя тянет к таким феноменам, не вписывающимся в ряд обычных жизненных историй, в ту вереницу многочисленных биографий, которыми в великом множестве бывает наполнена любая эпоха. Шишкина привлекают не правила, а, скорее, исключения из правил, исключения броские, непривычные, занятные, интересные какой-то своей маргинальной сумасшедшинкой.

***

Вот и судьба швейцарского писателя Роберта Вальзера привлекла повествователя именно этим самым – выпадением художника из общего течения жизни, особым складом его душевного мира. Этот особый склад Шишкин видит, прежде всего, в отношении к творчеству: «Есть писательство здоровое и больное. Здоровое писательство – профессия, способ заработка пером. <…> Его писательство – болезнь. Писание как невозможность иным способом справиться с реальностью. Для него писание – единственный способ проживать жизнь. Уже в двадцать два года в «Поэте» он пишет о жизненной потребности давать чувствам выход в слове: «Что мне делать с моими переживаниями, я не смогу смотреть, как они беспомощно трепыхаются и умирают в песке языка. Я не смогу жить, если перестану писать».

Вальзер довольствуется своей достаточно герметичной литературной жизнью. Кому-то это покажется нарочитой Робинзонадой, маргинальностью, кому-то юродством. Но он так уж устроен, что любая попытка разговора превращается в монолог. «Он накладывает на себя обет нищеты, нестяжательства, получая за это блаженство независимости от мира сего. Писательство как юродство. Но не тяжелое, поучающее и обличающее, с веригами и публичными самоистязаниями, а легкое, никому не видимое, радостное. Его радость – плоть от плоти той радости, которая переполняла говорившего птицам Франциска».

Шишкин тонко исследует парадоксальные извивы творческой судьбы этого странного словотворца. У Вальзера есть призвание, но, увы, нет признания, привычно материализующегося в тиражах и гонорарах. Напротив, есть бездомность, кричащая безбытность и писание как Дом, единственно возможный в его обстоятельствах. Есть одиночество, которое одновременно и мука, и лекарство от ненужных людей и потраченных впустую слов.

В повествовании о Роберте Вальзере Шишкин выступает в двух ипостасях – как биограф-психолог, пытающийся понять характер своего героя, опираясь на цепочку внешних фактов его жизни, странных поступков и решений, и как дотошный литературовед, стремящийся раскрыть тайное тайных его писательской манеры, своеобразие его художественного мировидения.

***

Важным концентром всей книги «Пальто с хлястиком», включающей достаточно разные очерки и эссе, оказывается единая мысль о животворящем языке, о слове, способном соединить все сущее незримыми, но прочными нитями смыслопорождения. В этом соединении есть свои исторические парадоксы: «Русская литература – способ существования в России нетоталитарного сознания. Тоталитарное сознание с лихвой обслуживалось приказами и молитвами. Сверху – приказы, снизу – молитвы. Вторые, как правило, оригинальнее первых. Мат – живая молитва тюремной страны. <…> Русский литературный язык, являясь формой существования, телом человеческого достоинства в России, втиснулся в трещину между окриком и стоном. Русская литература вклинилась в чужие объятия. Из слов построила великую русскую стену между властью и народом».

Слово способно породить иллюзии, выстроить сказочные миры. И сам писатель, и его благодарный читатель бесконечно в них верят. В этом и заключается удивительная живительная сила творчества – созидать из таких разных, зачастую очень неподатливых слов особую реальность, в которую невозможно не поверить и которая манит и чарует своей достижимостью.

Эссе «В лодке, нацарапанной на стене» М. Шишкин завершает романтически окрашенной легендой «об узнике, приговоренном к пожизненному заключению в одиночке. Он годами черенком тюремной ложки царапал на стене лодку. И вот однажды ему принесли, как обычно, воду, хлеб и баланду, но камера оказалась пустой, а стена чистой. Он сел в свою нацарапанную лодку и уплыл. Роман – это лодка. Нужно так оживить слова, чтобы лодка стала настоящей. Чтобы в нее можно было сесть и уплыть из этой жизни-одиночки туда, где нас всех любят и ждут».

Эссеист раздумчиво признается себе: «Мы живем после «конца истории» после всех других «концов» ? искусства, книги, фотографии, философии, гуманизма и так далее, вплоть до конца смысла и человека. Важное, сокровенное, превращенное в слова и образы, давно стало банальным. Век информационных скоростей разогнал банальное до баналиссимо. Красота, не являясь больше переживанием сакрального, предстает в обличье китча, ставшего прибежищем выродившейся красоты – последнее, что осталось от искусства после конца истории. И всему этому совершенно нечего возразить по существу. Кроме одного. Все кончилось, но самое важное осталось: еще жив читающий эти буквы. И значит, ничего кончиться не может».

Вот ради этого живого читателя, собственно, стоит жить и писать. И ради всех тех других читателей, которые придут следом. Пока читатель жив, пишущий не одинок. Его бытие вполне оправданно и осмысленно. Тогда нет угрозы бессловия, мучительной остановки, угрозы возможного торжества мрачного Томцака – воплощения абсолютной немоты, которого так боялся в конце жизни швейцарский писатель Роберт Вальзер…

Сергей Голубков

Опубликовано в «Свежей газете. Культуре», № 14 (122), 2017

Комментарии (0)

Оставить комментарий