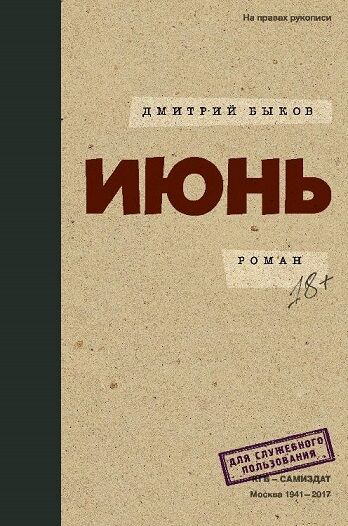

Новый роман Дмитрия Быкова «Июнь» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017) по своей художественной технологии продолжает ряд таких произведений писателя, как «Орфография» и «Остромов». Автор, создавая образ конкретного времени, свободно вышивает по исторической канве. Он создает не исторический роман в строгом смысле этого обозначения, а своеобразный апокриф, форма которого предоставляет писателю возможность вольных толкований, выстраивания своеобразного квазиисторического мифа.

Откликнувшиеся на роман критики нашли очень прозрачную прототипическую основу. В героях с вымышленными именами проступают, по их мнению, абрисы реальных Давида Самойлова, Самуила Гуревича, Сергея Эфрона, Марины Цветаевой, их детей, Сигизмунда Кржижановского. Это интересная тема отдельного исследования, которое, возможно, и будет проведено. Есть такой жанр литературоведческих исследований, как историко-культурный комментарий, в котором можно детально представить все возможные явные и вероятные соотнесения с историческими персонами.

Для обычного же читателя все это и не столь важно. Ему интересна реконструкция сознания творчески активных людей, живущих в канун грандиозной войны, не понимающих всех скрытых пружин европейской политики и дипломатии, но, что называется, нутром чувствующих приближение поры чудовищных испытаний.

Писатель изображает, пожалуй, самое загадочное двухлетие перед Великой Отечественной войной. Пакт о ненападении, раздел Польши, советско-германский договор о дружбе и границе, странная зимняя советско-финская война. Время ожидания, неопределенности, недосказанности. Эти годы и до сих пор рождают споры среди профессиональных историков. А как это время мог воспринимать обычный человек, не искушенный в политике и дипломатических хитроумных маневрах?

Героев романа удивляют неожиданные метаморфозы государственной идеологической машины, способной конструировать образы врагов и друзей и внедрять с помощью пропаганды в народное сознание, а затем без каких-либо дополнительных объяснений менять врагов и друзей местами. Короткий период странной «дружбы» коммунистической России и гитлеровского рейха, затем новая и уже окончательная радикальная смена ценностных ориентиров и формирование моральной готовности к войне с фашистами. Все эти повороты, кажущиеся людям непосвященным фантастическими кульбитами, не укладываются в сознании героев романа.

Герои лишены возможности посмотреть на происходящее со стороны, извне: ведь внутреннее ощущение времени всегда еще недостаточно структурировано, оно пока не обрело статус четкого и логичного миропонимания. Интуитивные прозрения, смутные догадки, как говорится, к делу не пришьешь. Они всегда приблизительны, субъективны.

Автор описывает отношение своих героев к возможной войне. У некоторых из них рождается ощущение, что кому-то она нужна, так как способна списать допущенные ошибки, отбросить накопившиеся противоречия. И таких людей, находящихся на разных этажах сложного социума, как выясняется, немало. К чему они готовятся? На что надеются? Чего ждут от будущих межгосударственных сшибок?

Непрекращающаяся в обществе гражданская война непоправимо снизила цену человеческой жизни. Не случайно в тридцатые годы столь популярным было выражение «человеческий материал». И теперь гибель тысяч, миллионов – ничто перед лицом великих геополитических и идеологических задач? Да, не о людях шла речь, не о неповторимых индивидуумах, каждый из которых «с лица необщим выраженьем», а всего лишь об обезличенном материале, подсобном ресурсе, не более того.

Повествователь размышляет: «Война выручала Николая Первого, Александра Второго, война должна была спасти империю. И никогда не спасала, ибо ни одной проблемы не решала, а загоняла вглубь. Кровопускание было всегда любимым методом лечения, это называлось «бросить кровь»; оно и в самом деле могло спасти от апоплексии, но больше ни от чего. Война была замечательным способом маскировать пороки под добродетели. Война отмывала, переводила в разряд подвига что угодно – и глупость, и подлость, и кровожадность; на войне нужно было все, что в мирной жизни не имеет смысла. И потому все они, ничего не умеющие, страстно мечтали о войне – истинной катастрофе для тех, кто знал и любил свое дело».

Да, первые лица государства, как показывает история, могут оказаться в коварном плену собственной безмерной гордыни, неуемных геополитических амбиций. Но даже очень могущественные властители нередко вынуждены, просто обречены делать мучительный выбор между плохим и очень плохим решениями. Когда обстоятельства уподобляются тяжелому колесу, неотвратимо катящемуся под гору и набравшему в силу инерции огромную скорость. И это колесо не остановить, не повернуть вспять. Тут уж и самых простых смертных, и лиц, облеченных огромной властью, просто затягивает в пучину неумолимый рок событий.

Пунктиром через романное повествование проходит смысловая оппозиция личностное/надличностное. Новая война зарождается в туманных далях и хмурых ущельях непонятного надличностного. Может быть, это вариант некоей шахматной партии, разыгрываемой правителями, обуреваемыми страстью обыграть друг друга, найти хитроумный ход, который даст абсолютное господство над соперником. Пусть господство будет достигнуто ценой потери фигур и пешек, с ними-то по поводу цены никто и не рассуждает. Им положено быть безжалостно сброшенными с доски жизни.

Сквозным мотивом в романе выступает и мотив томительного ожидания катастрофы. Томительного, потому что и начало, и финал трагедии неизвестны, непредсказуемы. Война подкрадывается незаметно, проникает в словарь повседневного обихода. От постоянного повторения связанных с военной бедой слов и выражений она становится в сознании большинства привычной в своей неизбежности. Повторяемость слов усиливает обыкновенность беды. Самое убийственное, когда к страшному привыкают. И, привыкая, незаметно и непоправимо меняются.

Так меняются и люди, оказавшиеся в заключении. Еще одна трагическая сторона того противоречивого времени, мимо которой не мог пройти романист. Когда Борис Гордон собирался в лагерь на свидание с Ариадной, его предупреждали о возможной метаморфозе Али: «Они там совсем другие». И все равно его потрясла сцена свидания. Он увидел глаза, вобравшие в себя жуткую обыденность ада. «Глаза. Это были уже не фары, это были дыры. Из Алиных глаз всегда шел свет, озарявший лицо, комнату, Борю, – теперь эти глаза были мертвы, как чистенькая мертвецкая, и страшно было в них заглядывать, и ясно было, что никакой любовью, никакой заботой, никаким Крымом не вернуть прежнего света».

Иногда повествователь занимает надвременную позицию. Ему чужда герметичная ограниченность в восприятии времени. Он не хочет занимать временную точку зрения своих героев – пленников иллюзий, страха, робких надежд, разочарований. Ему ведомо, чем закончится ожидание будущей катастрофы. Он смотрит на изображаемые ситуации не только изнутри того времени, но и с позиции сегодняшнего человека, для которого все это уже стало давней историей.

Такую позицию наблюдателя, взирающего на происходящее из уже наступившего будущего, в нескольких стихотворениях о мировых войнах точно выразил Арсений Тарковский:

Пусть роют щели хоть под воскресенье.

В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,

Предупредить, кого убить должны.

Мне вон тому сказать необходимо:

«Иди сюда, и смерть промчится мимо».

Я знаю час, когда начнут войну,

Кто выживет, и кто умрет в плену,

И кто из нас окажется героем,

И кто расстрелян будет перед строем.

Поэту всегда в той или иной степени свойственно тяготение к пророчеству. Пусть взгляд из уже наступившего времени на день, находясь в котором, люди еще не знают, что он, этот день, последний мирный. Такую позицию всеведающего повествователя выразил Борис Васильев в парадоксальном заглавии повести «Завтра была война». Для юных героев война – это еще непонятное завтра, для повествователя же война – в минувшем, она уже была. У героев и повествователя совершенно разный опыт пережитого.

В романе Д. Быкова температура трагизма эпохи нарастает от главы к главе, от одной части к другой. В начальных главах герои погружены в приватные мирки своих любовных переживаний, относительно бесхлопотного приятельского общения, творческой социализации. Большое время существует где-то рядом, оно движется как бы по касательной. Но течение романного повествования выносит героев на открытое пространство больших исторических катаклизмов, заставляя о них задумываться, спорить, принимать судьбоносные решения.

Роман можно рассматривать и как большую метафору исторического предчувствия. Ко всем этим людям осознание происходящего, возможно, придет позже, пока же они во власти мощных импульсов интуитивного мироощущения, накатывающихся волн тягостных предчувствий.

Сергей Голубков

Опубликовано в «Свежей газете. Культуре», № 17 (125), 2017

Комментарии (0)

Оставить комментарий